華建光:流動的十三經,凝聚的中華民族共同體

2025-09-14 16:26:55 作者:華建光

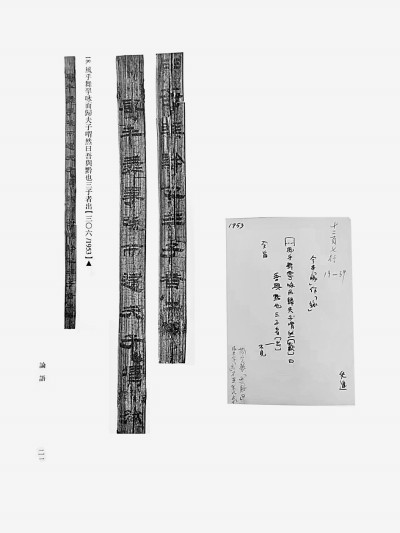

定縣漢簡《論語》。資料圖片

中華文脈的賡續,離不開中華古籍的整理、研究、利用與活化。深入挖掘古籍蘊含的哲學思想、人文精神、價值理念、道德規范,需要我們充分聚焦價值更廣泛、影響更深遠的經典古籍,深入挖掘其價值和理念,重點分析經典在不同時空中的創造性轉化和創新性發展。就此而言,十三經的傳承與傳播不失為一個生動的文化個案。

十三經具體指《周易》《尚書》《詩經》《周禮》《儀禮》《禮記》《左傳》《公羊傳》《穀梁傳》《論語》《孝經》《爾雅》《孟子》。這些典籍不僅是儒家思想的核心載體,更奠定了中華文明的底色,其中蘊含的“天人合一”“民惟邦本”“和而不同”“仁者愛人”等理念,既具有鮮明的民族特色,又具有永不褪色的時代價值。

關于這些經典,歷代不乏注家進行詳細考證和精深詮釋,所形成的注疏系列,加上教育和科舉制,合力構成了十三經最為穩定的傳承機制,集中體現了中華文化傳承的穩定性。與此同時,不同經典的地位升降以及歷代注家的詮釋變化,則生動展示了中華民族在不同時代對經典的創造性轉化和創新性發展。從“五經”到“四書”,《孟子》的升格與貶抑,宋人的“四書”新注,清人的十三經新疏,今古文之爭,漢宋之爭,無不彰顯經典詮釋與歷史語境之間的聯動關系。一部《論語》,對讀一下何晏等人的《集解》、皇侃的《義疏》、朱熹的《集注》、劉寶楠的《正義》,即可略窺經典傳承在兩千年之中的推陳出新。

十三經除了擁有穩定的歷時傳承機制,還有非常廣泛有效的共時傳播形式。正是通過多渠道的傳播,不同階層和族群在接受十三經的過程中,達成文化共識,共享文化理念,凝聚為一個擁有強大向心力的文化共同體。根據文字載體類型,十三經的傳播主要有三種形式:漢文本、古代民族文字譯本及多文種合璧譯本。第一種形式出現最早,并且一直是主要傳播形式,后兩種出現較晚,但價值獨特,是中華優秀文化傳播、交流、發展、創新、融合的生動范例。

自漢武帝“罷黜百家、獨尊儒術”,儒家經典成為治國修身的主要思想來源。伴隨著邊疆開拓,儒家經典也在廣泛傳播。以《論語》為例,西漢時期不僅已傳至西北邊陲,居延、懸泉、羅布淖爾等地均有《論語》漢簡出土,而且還流布到了漢朝新設立的樂浪郡。二十世紀九十年代初,朝鮮平壤出土了約120枚《論語》簡及“樂浪郡初元四年縣別戶口簿”,墓主人極可能是古樂浪郡屬吏,《論語》的抄寫時代則不晚于公元前45年。《論語》與戶口簿的同出,昭示了儒家經典配合行政文書,在合力實現漢代邊遠郡縣的有效治理。有意思的是,平壤本《論語》與1973年出土于西漢中山懷王劉修墓的定縣《論語》(抄寫時代不晚于公元前55年),抄寫時代接近,在形制、編聯等方面也頗為一致,這暗示宣帝、元帝時期,《論語》版本應該已相對統一和穩定。前幾年,海昏侯墓也出土有《論語》。這都表明,《論語》在當時已成為帝王、貴族、郡吏、戍邊者的必讀之書,在達成各階層、各地區文化共識方面發揮著重要作用。

西漢以降,儒家經典的制度建構,開始轉入具體實踐,尤其體現在從禮制到禮治的轉變。在此背景下,不管是南朝還是北朝,均涌現了大量討論喪服等禮制的著作。天子七廟、五廟之爭,三年之喪實施之法,諸如此類問題,是與該時期具體禮制實踐息息相關的理論問題,不再僅是純粹文本之爭。這一時期所奠定的儒家禮制,很大一部分一直延續到清代。

公元7世紀以來,中國境內古代諸民族掀起了一股創制民族文字的高潮。在此背景下,許多民族開始嘗試將十三經翻譯為本民族文字,成為該時期十三經傳播最為鮮明的時代特色。史載吐蕃曾派遣使者向唐王朝習《詩》《書》,求賜《毛詩》《禮記》《左傳》等經籍。敦煌石室有藏文本《尚書》,存《泰誓中》《泰誓下》《牧誓》《武成》諸篇,譯自《古文尚書》,是現存最早的十三經民族古文字版本。后來的金朝,曾設立弘文院,用女真文翻譯十三經,所譯之經有《周易》《尚書》《孝經》《論語》《孟子》。其中,《孝經》《論語》譯本的刻印數量頗大。金世宗曾下令“以女真文《孝經》千部付點檢司,分賜護衛親軍”;金章宗曾要求親軍三十五歲以下習《孝經》《論語》;還有大臣上奏,請求每百戶親軍賜一部《孝經》,“使之教讀,庶知臣子之道”。遺憾的是,上述女真文十三經都未能流傳下來。

這個時期,最為典型的則是西夏文十三經。在立國之前,元昊即令人用西夏文翻譯《孝經》《爾雅》;1062年,西夏向宋求取了《九經》。今天,我們還能有幸見到西夏文的《論語》刻本和《孟子》《孝經》的多種抄本。通過分析這些譯本,發現西夏在翻譯十三經時,會根據本民族語言進行積極調整,并非如佛經翻譯那般逐詞逐句的生硬對譯。比如,在翻譯《孟子》時,涉及“耒耜”等農業詞匯時會做籠統處理,涉及“牛羊”等畜牧業詞匯時,則會進行細致區分。更為重要的是,西夏譯本多采用北宋新注本,《論語》翻譯的是陳祥道的《論語全解》,《孝經》的兩個寫本譯自呂惠卿的《孝經傳》(還有一個是譯自唐玄宗注本),而《孟子》的三個寫本,有個可能譯自陳禾的《孟子傳》,另兩個雖譯自趙岐注本,但同時還吸收了北宋時期的新注成果。此外,根據元朝《道園學古錄》的記載,曾任西夏仁宗朝國相的黨項人斡道沖,還用西夏文撰寫了《論語小義》《周易卜筮斷》,這應該是西夏人基于自身理解所作的新解。

通過將十三經由漢文轉譯為古藏文、西夏文、女真文等民族古文字,沒有掌握漢字的諸族民眾,除了借由目視,還可以通過耳聽的方式,以所熟悉的本民族語言來理解十三經所傳承的文化理念,這無疑有助于十三經更為廣泛深入的傳播,在文化概念的對譯轉化之中,也極大促進了十三經文化思想的本土化和當代化。

公元13世紀,跨文種翻譯十三經又進入一個新階段。忽必烈延攬趙璧等兼通蒙古語的漢族文人,用蒙古文翻譯了四書及《尚書》《詩經》等經典。這些譯本除了用作賞賜禮品,還被作為教材,滋養了一批深受儒家文化影響的蒙古文士,他們逐漸成為元代后期翻譯工作的主力軍。最值得注意的是,元代產生了漢蒙合璧譯本,可惜傳世稀少,目前僅見《孝經》殘本。這一形式后來在清代展現得淋漓盡致,涌現了一大批滿漢合璧、滿蒙合璧、滿蒙漢合璧的儒家經典。

有清一代,有過三次規模較大的十三經翻譯工程,除《周禮》《儀禮》《爾雅》,其他十經均有滿文翻譯,譯經最為完備。第三次翻譯發端于1749年,前后長達30余年。期間,乾隆皇帝在重譯本上多有批閱,這些重譯稿本現藏于中國第一歷史檔案館,為我們動態把握整個重譯過程提供了珍貴的一手資料。此次改譯在詞層面對滿漢兩種語言的對應關系進行了深入分析,擬造了許多滿語新詞,并將大量音譯改為意譯,是當時語言文化領域的重大實踐;同時也是加強漢滿蒙等民族之國家認同的重大文化工程。將經典中的“夏”改譯為“中國”,有意識地區分“國”與“部”“帝”與“王”,諸如此類的系統調整,無不昭示著清王朝融多民族文化于一體、重構大一統天下觀的自覺追求。

由此看來,十三經在中國古代的傳承與傳播,其實正是每一時代以中國為觀照、以時代為觀照的知識轉化和文化創新。流動的十三經,連續展示了中華民族共同體的凝聚之路;充分挖掘其中民族互鑒、團結進步的思想理念,應能發揮以古潤今之效,助益當下建設中華民族傳承發展的偉大實踐。

為此,當務之急是全面收集散布于世界各地近二十家單位的多語種十三經文獻,進而運用四行標注法對這些經典加以深度整理和多語種對勘,讓多語種十三經真正在學界活起來。這既可極大提升學界對多語種十三經的利用率,也有助于深化我們對不同文本語言文化異同的認識。在此基礎上,我們還應充分運用數字人文研究方法,積極建設多功能多語種十三經專題數據庫,以此為依托加強跨學科深度協作,從經典翻譯和傳播角度全面細致地揭示中華文明核心概念在不同時空的語義傳承與轉化,生動展現中華文明的連續性、創新性、統一性、包容性、和平性。

(作者:華建光,系中國人民大學中華文明研究院副院長、吳玉章課程名師工作室“中華優秀傳統文化傳承與發展”首席專家)

【編輯:】

文章、圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除