文化大省如何挑大梁——基于人文經(jīng)濟學的區(qū)域比較研究

2025-10-09 09:56:58 作者:陳恒 陳之殷

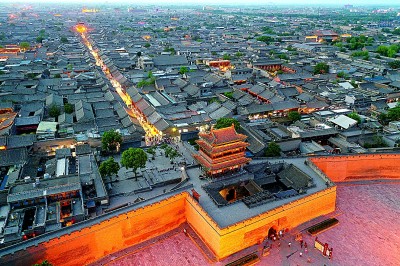

山西平遙古城景色。新華社發(fā)

位于杭州余杭良渚文化核心區(qū)的“中國歷代繪畫大系”典藏館。新華社發(fā)

西安城墻南段東側(cè)景色。新華社發(fā)

【圓桌對話】

編者按

習近平總書記指出,“文化很發(fā)達的地方,經(jīng)濟照樣走在前面。可以研究一下這里面的人文經(jīng)濟學”。這一重要論述不僅深刻揭示了蘇杭人文經(jīng)濟發(fā)展中蘊含的文化經(jīng)濟互動關(guān)系,而且要求我們不斷深化人文經(jīng)濟學研究,做好“人文經(jīng)濟學的區(qū)域比較研究”等相關(guān)課題。在實踐中,文化大省和經(jīng)濟大省之間有何內(nèi)在機理?為什么有些文化大省沒有發(fā)展成為經(jīng)濟大省?不同文化大省之間的產(chǎn)業(yè)形態(tài)、發(fā)展水平的差異性從何而來?今天,光明智庫邀請四位不同省市的學者,以人文經(jīng)濟學視角對這一話題進行探討。

與談人

陳紅玉北京市社會科學院研究員、首都文化研究中心主任

林凡軍山東省藝術(shù)研究院院長、研究員

彭祝斌湖南大學新聞與傳播學院教授、湖南省新聞傳播學會會長

陳能軍南方科技大學文化新質(zhì)生產(chǎn)力研究中心執(zhí)行主任、研究員

主持人

本報記者陳恒陳之殷

1.“文化大省”的多維度特征

光明智庫:從人文經(jīng)濟學的角度來看,須具備哪些特征才能被稱為“文化大省”?

陳紅玉:2000年前后,我國諸多省份都提出建設(shè)“文化大省”的目標,其中包括江蘇、云南、浙江、河北等。2009年《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》實施以來,“文化強省”提法更為普遍。一般來看,“文化大省”的稱謂多側(cè)重文化資源優(yōu)勢,“文化強省”則作為進階目標,也作“以文化強省”之解。文化大省是一個動態(tài)的、系統(tǒng)的概念,其不僅要具備文化資源的存量優(yōu)勢,更需具備強勁的文化轉(zhuǎn)化能力——將文化資源要素化、文化數(shù)據(jù)資產(chǎn)化、文化價值產(chǎn)業(yè)化,實現(xiàn)歷史文脈轉(zhuǎn)化為當代價值,將文化符號轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟動能,最終形成具有時代特征、地域特色與發(fā)展韌性的人文經(jīng)濟生態(tài)體系。

林凡軍:在人文經(jīng)濟學的認識框架里,文化大省可以歸納為三個主要向度。首先是文化資源大省。區(qū)域文化經(jīng)過歷史積淀,構(gòu)成豐富多樣而又氣質(zhì)獨特的資源稟賦,形成文化資源的存量優(yōu)勢。其中有歷史傳承的綿長,有流布延展的縱深,還有一方水土滋養(yǎng)出的鮮明個性。比如,山東作為中華文明重要起源地和儒家文化發(fā)源地,以“一山一水一圣人”“諸子百家半山東”為主脈,發(fā)展演化出齊魯文化這一區(qū)域文化范型,支撐起山東的“文化大省”形象。其次是文化發(fā)展強省。由“大”到“強”,文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是文化強省的兩個主要表征:文化事業(yè)保障文化民生,包括完善的文化基礎(chǔ)設(shè)施、供給充裕的公共文化產(chǎn)品、高品質(zhì)的工作和生活環(huán)境等;文化產(chǎn)業(yè)是經(jīng)濟發(fā)展的重要引擎,包括健全的產(chǎn)業(yè)體系和市場體系、為數(shù)眾多的文化骨干企業(yè)、創(chuàng)新的文化新業(yè)態(tài)、巨大的文化產(chǎn)業(yè)規(guī)模和持續(xù)成長能力等。最后是人文經(jīng)濟強省。文化張力和文化韌性賦予經(jīng)濟發(fā)展新動能,培育經(jīng)濟創(chuàng)新主體,優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展結(jié)構(gòu),文化與經(jīng)濟協(xié)同共生、價值共創(chuàng),塑造了人文經(jīng)濟強省的發(fā)展新形態(tài)。

彭祝斌:“文化大省”并不是一個簡單的描述性詞匯,而是一個綜合性評價概念。一般來說,文化大省都有豐富的文化資源,但文化大省的核心并不在于文化資源的簡單積累,而在于能將深厚的文化根脈與現(xiàn)代制度體系、技術(shù)手段與生活方式有機融合,并以此構(gòu)建起支撐高質(zhì)量發(fā)展與社會文明進步的內(nèi)在能力體系。

從能力維度來看,文化大省應(yīng)具有三種特質(zhì)。一是文化賦形和賦能的能力。一方面,能將文化賦形于社會生活的方方面面,使文化不僅體現(xiàn)在舞臺上、館藏中,而且滲透于城鄉(xiāng)規(guī)劃、藝術(shù)設(shè)計、審美教育、公共話語甚至日常消費之中。另一方面,能將文化賦能于經(jīng)濟體系,推動新產(chǎn)品的設(shè)計、新業(yè)態(tài)的生長、新場景的構(gòu)建,以及產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)與價值鏈的躍升。二是可持續(xù)的文化供給能力。這不僅取決于資源稟賦的厚度,更取決于制度環(huán)境和對文化資源的組織能力。一省是否擁有高質(zhì)量的教育與人才培養(yǎng)體系、良好的內(nèi)容創(chuàng)作與傳播機制、普及化的公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、完善的文化治理框架等,決定了該省是否能穩(wěn)定地產(chǎn)出具有原創(chuàng)性、影響力和公共價值的文化內(nèi)容,并通過制度性的通道,使之在全社會范圍內(nèi)傳播、轉(zhuǎn)化、參與治理、形成共識。三是對時代精神與現(xiàn)代文明的持續(xù)回應(yīng)能力。在數(shù)字化、智能化背景下,一個真正意義上的文化大省,必須能夠在不丟失文明根脈的基礎(chǔ)上,以開放、包容、創(chuàng)新的姿態(tài)將自身的文化資源結(jié)構(gòu)性地重塑為引領(lǐng)未來的能力資源。這種能力,既不應(yīng)是對傳統(tǒng)的守成,也不應(yīng)是技術(shù)主義的顛覆,必須基于深度內(nèi)生、系統(tǒng)躍遷式的文化現(xiàn)代化建設(shè)。

因此,文化大省的根本特征,在于能系統(tǒng)性地把文化資本轉(zhuǎn)化為社會資本與經(jīng)濟資本,把歷史積淀轉(zhuǎn)化為制度動能,把文化認同轉(zhuǎn)化為協(xié)同效率。這種轉(zhuǎn)化能力,正是人文經(jīng)濟學所強調(diào)的核心機制,也是我們理解習近平總書記所說的“文化很發(fā)達的地方,經(jīng)濟照樣走在前面”這一論斷的深層邏輯。

2.人文經(jīng)濟差異性的理論探討

光明智庫:如何從人文經(jīng)濟學的角度來理解不同文化大省的差異性特征?文化資源的差異化與經(jīng)濟(產(chǎn)業(yè))形態(tài)的差異化之間存在怎樣的關(guān)系?

陳能軍:從人文經(jīng)濟學視角看,一方面,文化大省的差異性,本質(zhì)上是各省獨特文化基因與地域經(jīng)濟模式互構(gòu)共生的結(jié)果。文化資源稟賦通過塑造地域精神、引領(lǐng)價值追求等深刻影響產(chǎn)業(yè)形態(tài)與創(chuàng)新路徑的形成;經(jīng)濟基礎(chǔ)與產(chǎn)業(yè)需求也通過反向篩選來重塑文化資源,從而形成差異化發(fā)展范式。另一方面,文化大省的文化資源、文化創(chuàng)造活力、文化治理能力與文化輻射影響力,與其經(jīng)濟社會發(fā)展水平高度協(xié)同。文化為經(jīng)濟注入獨特品牌價值、創(chuàng)新靈感和人文魅力;經(jīng)濟發(fā)展為文化繁榮提供物質(zhì)基礎(chǔ)、市場需求和傳播平臺。

彭祝斌:文化大省雖然普遍建立在相對豐厚的歷史積淀和文化資源之上,但其發(fā)展路徑、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與社會功能呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域性差異,這種差異背后,正是人文經(jīng)濟結(jié)構(gòu)本土化生長的結(jié)果。研究這種差異性也是人文經(jīng)濟學區(qū)域比較研究的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

一方面,不同文化大省的文化資源具有顯著的類型差異,而這種差異決定了不同省份的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯。以蘇浙為代表的江南區(qū)域,其文化資源突出體現(xiàn)為深厚的傳統(tǒng)人文積淀、精致的手工藝傳統(tǒng)、美學經(jīng)驗的系統(tǒng)傳承和在地知識的高度組織化。這類資源容易形成以創(chuàng)意設(shè)計、審美消費、文旅融合為主干的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),構(gòu)建出穩(wěn)定的消費驅(qū)動型文化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。而以陜甘為代表的西部地區(qū),則以紅色文化、歷史敘事與集體記憶為核心資源,這種資源形態(tài)更強調(diào)精神價值與公共敘事的建構(gòu),適宜發(fā)展主旋律影視、教育傳播、公共文化服務(wù)等偏重“意義供給”的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。此外,東北地區(qū)的工業(yè)文化、嶺南地區(qū)的市民性與商業(yè)文化,也都體現(xiàn)出特定文化資源與特定社會結(jié)構(gòu)之間的高度融合,進而形成了具有區(qū)域辨識度的文化產(chǎn)業(yè)形態(tài)。

另一方面,文化資源的組織形態(tài)也決定了經(jīng)濟價值實現(xiàn)的機制路徑和轉(zhuǎn)換效率。在人文經(jīng)濟學中,文化資源并不天然等同于文化資本,只有當其被制度性地組織、編碼并嵌入社會生產(chǎn)過程時,才能產(chǎn)生經(jīng)濟價值。一些文化大省之所以能夠在資源總量并不占優(yōu)的情況下形成較強的產(chǎn)業(yè)活力,關(guān)鍵就在于具備更強的制度化轉(zhuǎn)化能力。例如浙江長期以來強調(diào)文化創(chuàng)意與制造業(yè)融合,在制度上推動了從工藝到設(shè)計、從非遺到產(chǎn)業(yè)的深度對接,文化不僅增加了產(chǎn)品的附加值,更成為整個產(chǎn)業(yè)鏈條的“靈魂”要素。如果文化資源僅停留在“物理性存在”或“符號性展示”層面,缺乏有效的教育、傳播、產(chǎn)權(quán)、金融等制度支撐,其經(jīng)濟產(chǎn)出能力就會受到限制。

林凡軍:如果對文化大省進行歷史性觀察,就會發(fā)現(xiàn)人文經(jīng)濟在不同時代都孕育著得以傳承的某些基因,就是那些難以簡單界定為完全屬于文化還是經(jīng)濟,又在社會經(jīng)濟文化中泛在的鮮明特征。浙江在“七山二水一分田”的地理環(huán)境下,更強調(diào)“義利并舉”,講究實際效益和經(jīng)世致用。廣東務(wù)實、開放、包容,不拘泥于傳統(tǒng)人情關(guān)系,更看重商業(yè)規(guī)則和契約精神。不同文化大省的經(jīng)濟差異,本質(zhì)上是文化基因在特定歷史和地理條件下演化出的不同經(jīng)濟“表型”。經(jīng)濟活動無法脫離文化,而是深植于特定的歷史文化土壤之中。

3.人文經(jīng)濟發(fā)展的實踐經(jīng)驗

光明智庫:從人文經(jīng)濟學的實踐層面來看,文化大省在推動人文與經(jīng)濟相互促進方面積累了哪些經(jīng)驗?

陳紅玉:在人文經(jīng)濟學的視野下,文化大省與經(jīng)濟大省的區(qū)分將不會像以前那樣明顯,文化在高質(zhì)量發(fā)展中的支點作用得到充分體現(xiàn)。近年來,貴州、山東、山西等地的現(xiàn)象級文旅頻頻出圈,在媒介科技賦能下打造出具有廣泛影響力的文化新地標,這極大地體現(xiàn)了新的信息傳播環(huán)境下文化價值對城市或者區(qū)域全產(chǎn)業(yè)過程的滲透與浸潤。比如貴州的“后發(fā)趕超”出圈首先在其文化領(lǐng)域,呈現(xiàn)出典型的“文化引領(lǐng)型”或“文化驅(qū)動型”特征。文旅出圈成為重要的觸發(fā)點,在信息媒介加持下溢出效應(yīng)明顯,迅速形成全域發(fā)展態(tài)勢。

彭祝斌:從實踐層面看,有些文化大省之所以能夠成為經(jīng)濟大省,其根源并不在于文化資源的存量優(yōu)勢,而在于其具備持續(xù)將文化資本制度化、產(chǎn)業(yè)化與數(shù)字化的能力結(jié)構(gòu)。如浙江省在“八八戰(zhàn)略”中明確提出“加快建設(shè)文化大省”,此后,浙江長期推進文化體制改革與文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展,并將文化要素嵌入制造業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟與城鄉(xiāng)治理中,實現(xiàn)了文化與經(jīng)濟的深度融合。杭州文化軟實力的形成并不只是依靠歷史積淀,更重要的在于通過版權(quán)制度建設(shè)、數(shù)字文化場景打造、公共文化設(shè)施供給等形成系統(tǒng)化優(yōu)勢,為包括動漫、游戲、網(wǎng)絡(luò)文化等在內(nèi)的數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)集群提供了有力支撐。2024年杭州規(guī)上數(shù)字文化企業(yè)營收達8855億元。杭州國家版本館的設(shè)立,更從文化基礎(chǔ)設(shè)施角度呈現(xiàn)了“文化—數(shù)據(jù)—平臺—傳播”的完整鏈條,體現(xiàn)了文化存續(xù)、知識生產(chǎn)與公共傳播在制度體系中的深度嵌入。文化不僅推動了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,同時還通過建立穩(wěn)定的價值秩序與情感結(jié)構(gòu),提升了社會的協(xié)同效率、公共信任與創(chuàng)新生態(tài),這種“軟制度”的建構(gòu)能力,是一個地區(qū)在經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展中行穩(wěn)致遠的決定性因素。

林凡軍:山東作為文化大省和經(jīng)濟大省,從“文化基因解碼”入手,探索著文化與經(jīng)濟彼此成就的創(chuàng)新模式。2023年山東啟動“齊魯文化基因解碼利用工程”,選取山東省藝術(shù)研究院等11家單位試點,構(gòu)建齊魯文化基因數(shù)據(jù)庫,開展“文化基因”的數(shù)字化、版權(quán)化、商標化工作,推動齊魯文化資源的資產(chǎn)化、價值化。通過挖掘地域文化資源,全面梳理儒家、黃河、運河、海洋等文化脈絡(luò),形成省市縣三級文化基因資源清單。通過促進解碼成果與文旅產(chǎn)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟深度融合,開發(fā)沉浸式文旅項目、數(shù)字演藝等數(shù)字化產(chǎn)品,創(chuàng)新藝術(shù)資源數(shù)智化轉(zhuǎn)化利用模式,實現(xiàn)文化資源多領(lǐng)域高效轉(zhuǎn)化,服務(wù)多行業(yè)的場景需求,極大豐富了人文經(jīng)濟的發(fā)展形態(tài)。

陳能軍:廣東既是文化大省,也是經(jīng)濟大省,其發(fā)展路徑充分體現(xiàn)了人文價值與經(jīng)濟動能互促共進的實踐邏輯。首先,嶺南文化內(nèi)蘊的商業(yè)倫理、開放基因與實用主義,為廣東經(jīng)濟崛起提供了不可或缺的“非正式制度”保障。同時,廣東更在實踐中成功構(gòu)建了一套將文化軟實力系統(tǒng)性轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟硬實力的發(fā)展機制。其人文經(jīng)濟的打造,體現(xiàn)了國家文化建設(shè)與經(jīng)濟發(fā)展等多領(lǐng)域、綜合性改革開放的最新成就,發(fā)揮著對外文明交流互鑒和對內(nèi)體制機制改革的橋頭堡作用。其次,廣東憑借其全球制造與數(shù)字技術(shù)優(yōu)勢,推動文化發(fā)展從“手工業(yè)”轉(zhuǎn)向“智造業(yè)”。將設(shè)計元素、品牌內(nèi)涵與體驗價值深度嵌入生產(chǎn)鏈條,如國潮服裝、文化智能家居等,提升了全產(chǎn)業(yè)附加值。廣東依靠發(fā)達的市場機制與金融工具,促進了市場與資本驅(qū)動的高效配置,引導社會資本流向最具增長潛力的文化新業(yè)態(tài)(如網(wǎng)絡(luò)視聽、數(shù)字出版),實現(xiàn)文化資源的高效率產(chǎn)業(yè)化配置。最后,政府構(gòu)建“生態(tài)型”治理框架,催發(fā)人文與經(jīng)濟良性循環(huán)。政府的核心作用體現(xiàn)在頂層設(shè)計、平臺搭建與環(huán)境營造,在版權(quán)保護、文化金融等領(lǐng)域提供領(lǐng)先的制度保障;打造深圳文博會、廣州文交會等重要平臺,促進文化要素全球流動;大力扶持民營文化科技企業(yè)、鼓勵“非遺工坊+電商”等小微創(chuàng)新,讓千千萬萬市場主體成為人文經(jīng)濟融合的微觀踐行者。這些實踐揭示,文化是經(jīng)濟發(fā)展的“根魂”與“催化劑”,經(jīng)濟是文化繁榮的“土壤”與“放大器”。兩者在有效市場與有為政府的共同作用下,最終融合為人文經(jīng)濟有機體,這正是高質(zhì)量發(fā)展最深刻的內(nèi)涵所在。

4.文化資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成效存在差異的原因

光明智庫:我們也看到一些擁有豐富文化資源的地方,并沒有形成很好的發(fā)展優(yōu)勢。如何看待這一非必然關(guān)系?其中存在哪些原因?

陳能軍:這一現(xiàn)象觸及了人文經(jīng)濟學研究的核心問題:文化資源與經(jīng)濟優(yōu)勢之間并不存在自然而然、自動轉(zhuǎn)化的線性因果關(guān)系,需要通過制度化路徑、產(chǎn)業(yè)化機制和市場化手段進行有效轉(zhuǎn)化。首先,如果在觀念上將文化資源視為僅供瞻仰的“化石”,認為保護就意味著靜態(tài)封存,與商業(yè)開發(fā)截然對立,這種思維就剝離了文化的生活語境和市場活力,導致文化資源“沉睡”。其次,一些地方資源與產(chǎn)業(yè)的低效嫁接,開發(fā)模式單一粗放、同質(zhì)化,還停留在“門票經(jīng)濟”和“仿古街區(qū)”的初級階段,缺乏對文化IP的深度挖掘和現(xiàn)代轉(zhuǎn)譯,無法滿足新一代消費者對沉浸式、互動性、個性化體驗的需求。最后,系統(tǒng)支撐體系的缺失,如既懂文化又懂管理、設(shè)計和營銷的復合型人才缺口較大,資金不足,數(shù)字化、交通、公共服務(wù)等基礎(chǔ)配套無法支撐現(xiàn)代文旅體驗,治理模式滯后等問題,都會抑制市場主體的創(chuàng)新活力。文化資源是“礦藏”,經(jīng)濟體系是“煉金術(shù)”。提升文化資源優(yōu)勢的轉(zhuǎn)化成效,關(guān)鍵在于從依賴資源的“稟賦論”轉(zhuǎn)向依靠創(chuàng)新和制度的“轉(zhuǎn)化論”。

林凡軍:“大而不強”是許多文化大省努力破解的困境。專業(yè)人才、專有技術(shù)、產(chǎn)業(yè)資本、市場空間、產(chǎn)業(yè)配套,以及決定要素配置效率的市場體系、制度環(huán)境,都會深刻影響文化發(fā)展能力和發(fā)展水平。文化資源區(qū)別于其他資源的主要特質(zhì)是非專有性,文化資源富集并不能形成資源獨占和資源壟斷。在其他發(fā)展要素具備優(yōu)勢時,跨時空獲取和利用文化資源的案例并不鮮見,通過文化IP和文化版權(quán)等形式,甚至可以搶占外部文化資源。這對文化資源大省加快鞏固資源優(yōu)勢和加快形成發(fā)展優(yōu)勢是緊迫的壓力。此外,地理環(huán)境也會有一定影響。區(qū)域差異作為文化資源的生成環(huán)境,必然導致文化資源結(jié)構(gòu)和氣質(zhì)的不同。當前,數(shù)智化技術(shù)的發(fā)展能否破解部分文化資源大省先天的地理局限,人文經(jīng)濟學能否在發(fā)展理念上消除地理決定論的困擾?這在根本上取決于文化治理和文化創(chuàng)造的主體——“人”這一決定性要素。

彭祝斌:從既有實踐經(jīng)驗看,那些能夠?qū)崿F(xiàn)“文化資源—制度平臺—產(chǎn)業(yè)鏈條”有效銜接的地區(qū),往往具有這樣幾個共同特征:一是有清晰的頂層設(shè)計與跨部門統(tǒng)籌機制,將文化發(fā)展納入經(jīng)濟社會發(fā)展總體布局,通過試點試行推動制度創(chuàng)新。二是注重原創(chuàng)內(nèi)容與公共服務(wù)的協(xié)同推進,在供給側(cè)發(fā)力創(chuàng)意鏈條與公共文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),使文化既能“育人”也能“興業(yè)”。三是具備一定的數(shù)字化基礎(chǔ)與場景能力,將文化資源與平臺經(jīng)濟、沉浸式體驗、數(shù)據(jù)可視化等新技術(shù)新業(yè)態(tài)深度融合,拓展文化傳播的廣度與文化消費的深度。人文經(jīng)濟學強調(diào),文化的價值不應(yīng)只體現(xiàn)于情感表達層面,更應(yīng)體現(xiàn)為制度組織力、市場解釋力與社會動員力。唯有如此,文化才能真正成為支撐地區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的核心變量。

5.進一步形成發(fā)展優(yōu)勢的具體舉措

光明智庫:文化大省如何進一步將文化資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢,挑起人文經(jīng)濟發(fā)展的大梁?

彭祝斌:文化資源優(yōu)勢能否轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢,取決于一個地區(qū)是否具備將文化資源進行制度化組織、數(shù)字化治理、產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化與社會化傳播的綜合能力。

首先,強化頂層設(shè)計與政策協(xié)同,實現(xiàn)制度突破。要從戰(zhàn)略高度明確省域文化的發(fā)展定位,制定系統(tǒng)的文化發(fā)展中長期規(guī)劃,建立由財政支持、法治保障、產(chǎn)業(yè)引導和效能評估等共同組成的制度支撐體系。一些文化大省,如浙江、廣東等,在財政安排、項目審批、資源配置等方面建立了較為完備的文化政策體系,為文化資源的創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和文化價值的有序釋放提供了堅實支撐。

其次,加強數(shù)字化能力與產(chǎn)業(yè)體系建設(shè),強化技術(shù)賦能。文化大省要加快推進文化與科技深度融合,將數(shù)字技術(shù)全面運用于文化資源的采集、整合、呈現(xiàn)和傳播全過程,建設(shè)文化大數(shù)據(jù)中樞,構(gòu)建面向全社會的內(nèi)容生態(tài)系統(tǒng)。突破資源稟賦的物理邊界,以文化資本提升制度能力、供給能力與經(jīng)濟發(fā)展能力。

再次,加強公共文化服務(wù)普及與創(chuàng)新,提高服務(wù)質(zhì)量。文化大省不僅要重視提升城市節(jié)點的資源集聚度與項目密集度,而且要加強覆蓋城鄉(xiāng)的現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè),推動文化資源在更大范圍內(nèi)實現(xiàn)公平配置與激活。近年來,許多地區(qū)通過建設(shè)城市書房、文化驛站、數(shù)字博物館、移動展演空間等方式,讓文化服務(wù)觸達基層與邊遠地區(qū)。浙江的“文化特派員”制度,將高質(zhì)量的文化資源通過制度化方式輸送到基層鄉(xiāng)村,既實現(xiàn)了文化下沉,又激發(fā)了在地文化活力。未來,要努力實現(xiàn)公共文化服務(wù)從“設(shè)施導向”向“體驗導向”“參與導向”轉(zhuǎn)變,讓文化成為推動社會文明進步的基礎(chǔ)支撐和精神力量。

最后,健全人才引育與原創(chuàng)激勵機制,形成長期效應(yīng)。文化從來不只是物的堆積,更是人的生產(chǎn)與再生產(chǎn)。文化大省要注重構(gòu)建貫通高校、研究機構(gòu)、產(chǎn)業(yè)平臺與社會空間的人才生態(tài)系統(tǒng),推動文化創(chuàng)意、藝術(shù)設(shè)計、數(shù)字內(nèi)容、非遺傳承等多領(lǐng)域的跨界人才集聚與持續(xù)成長。要建立更加靈活的人才引進、評價與激勵機制,推動從“身份管理”向“能力管理”轉(zhuǎn)型,不斷激發(fā)創(chuàng)作者與勞動者的積極性和創(chuàng)造力。注重培育一批具有本地文化識別度與市場傳播力的原創(chuàng)內(nèi)容,通過IP孵化、品牌打造與傳播體系建設(shè),實現(xiàn)文化內(nèi)容的價值躍升。

林凡軍:“人工智能+”和“數(shù)據(jù)要素×”等行動計劃的持續(xù)深入推進,為文化資源創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化提供了新的解決方案。一是推動文化資源轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)要素。數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)既包括傳統(tǒng)文化產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級,也包括文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)在數(shù)字化進程中跨界融合的新產(chǎn)業(yè)形態(tài)。前者主要是文化資源的價值發(fā)現(xiàn),通過數(shù)字化轉(zhuǎn)化實現(xiàn)對文化資源價值的深入挖掘和充分釋放。后者主要是文化資源的價值創(chuàng)生,通過“數(shù)據(jù)要素”促進文化資源應(yīng)用于更多場景,實現(xiàn)文化資源價值轉(zhuǎn)換和價值再造。二是訓練高水平文化大模型,為文化資源轉(zhuǎn)化應(yīng)用提供新空間。加強文化語料庫建設(shè),將文化資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為文化大模型優(yōu)勢,充分釋放人工智能在文化“兩創(chuàng)”和文化高質(zhì)量發(fā)展中的新質(zhì)生產(chǎn)力動能,推動文化資源大省建設(shè)為人文經(jīng)濟強省。

陳紅玉:在高質(zhì)量發(fā)展道路上形成文化發(fā)展優(yōu)勢,還需重視以下方面:一是加快部署文化新質(zhì)生產(chǎn)力,探索以文化為支點的區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展新路徑。從近年來各地文化大省出圈經(jīng)驗來看,文化價值參與區(qū)域發(fā)展“全要素”過程形成的“隱形力量”,正在催生以新質(zhì)生產(chǎn)力為顯性形態(tài)的中國式現(xiàn)代化建設(shè)新地標。二是深化文化體制機制改革。當下,文化大省要聚焦重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié),加快適應(yīng)信息技術(shù)迅猛發(fā)展新形勢,以自我革新的勇氣去面對文化發(fā)展瓶頸,釋放文化發(fā)展動能。三是打造政府、企業(yè)、媒體、民眾“四位一體”文化治理模式,形成政府搭臺、民眾參與、企業(yè)活躍、媒體引爆的發(fā)展格局,激發(fā)文化創(chuàng)新創(chuàng)造活力。

【編輯:】

文章、圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除- 以堅定文化自信走向未——寫在故宮博物院建院百年之際

- 國慶中秋假期各地豐富文旅產(chǎn)品供給,滿足個性化需求——深度體驗 文化入心

- 讓優(yōu)質(zhì)文化資源直達群眾“家門口”

- 今日中秋,天涯共此時!

- 家國情懷的哲學根基與當代思考

- 古老節(jié)日綻放濃濃新意

- 以堅定文化自信走向未——寫在故宮博物院建院百年之際

- 國慶中秋假期各地豐富文旅產(chǎn)品供給,滿足個性化需求——深度體驗 文化入心

- 國慶中秋假期各地豐富文旅產(chǎn)品供給,滿足個性化需求——深度體驗 文化入心

- 在文化強國建設(shè)中發(fā)揮重要作用——中國婦女在文化繁榮發(fā)展中展現(xiàn)風采

- 文化大省如何挑大梁——基于人文經(jīng)濟學的區(qū)域比較研究

- 讓優(yōu)質(zhì)文化資源直達群眾“家門口”